2023.8.30更新

カテゴリー:その他の環境問題

カテゴリー:社会・政治・時事問題

はじめに

日本政府と東京電力は、8月24日、福島第一原発事故跡の燃料デブリから生じる放射能汚染水について、その処理水(ALPS処理水)の海洋放出を開始しました。処理水放出が実施されれば、福島および周辺の海産物のブランドイメージを悪化させることが当初から想定されてきたわけですが、予想どおりというか、早くも中国、香港などの禁輸措置と価格低下などの動きが出ているようです。

中国からの嫌がらせの電話、謂れのない噂(いわゆる風評)や暴力的抗議活動 [1] などは論外ですが、処理水放出に伴うイメージ悪化による周辺国の対応と価格低下は当然予想されたことであり、早速これを全面的に「風評被害」と言い換えて責任転嫁する政府の姿勢もいかがなものかと思います。

中国は、政治的行き詰まりを海外との取引措置に替えて凌ぐというのは常套手段です。これまでに台湾からのパイナップル輸入禁止、フィリピンからのバナナ輸入禁止などの実例があります。中国の今回の対応を想定外とある閣僚が述べましたが、無責任で無能を露呈する発言でしょう。加えて周辺国との事前調整もなく「汚染処理水を海に流す」既成事実からいきなりスタートするというのは、やはりこのプロセスに相当な問題があったと言えます。その結果が「風評被害ではない実害の発生」です。

政府は盛んに安全性に関する科学的根拠を強調しますが、ブランドイメージ低下は科学的根拠とは直接関係ありません。政府と東京電力に対する信頼性と相手側の主観の問題なのです。いくら数字上の根拠を示されても信頼性と手続きの合理性がなければ安心感は得られず、したがってイメージ低下と経済的被害は避けられないという「安全と安心の発生メカニズム」(→食の安全と安心)を政府と東電はよく理解する必要があります。

このような混乱を防ぎ、被害を最小化するためには、情報の透明性に基づくリスクコミュニケーション、事前の根回しと調整、そして当事者の理解レベルを一定に保つことがきわめて重要です。それらを通じて、科学的根拠に基づく安全性と信頼性に基づく安心をバランスよく担保し、ある政策決定とその行使がどのような影響を与えるかを的確に予測し、それに備えることが肝要なのです。

政府は、ALPS処理水放出に関する安全性について、特にトリチウムを取り上げながら、ウェブ上でも情宣してきました [2, 3, 4]。しかし、これらのウェブ情報を読めば読むほど、逆に分からないことがどんどん出てくるという感じがします。いずれにおいても、とくに地元漁業者の理解を得るという点においては、政府と東電の努力は全く不足していました。

政治家が「理解は得られた」、「安全性に関する科学的根拠」、「風評被害」という言葉を口にするばかりではイメージ低下という事態は一向に改善しません。このブログでは、処理水放出に関わる情報の正確性、疑問点、今後の懸念材料について、主として科学の観点から述べたいと思います。

1. 廃炉プロセスとの関係

そもそも、今回始めてしまった汚染処理水の海洋放出が「いつ終わるのか」いうプロセス完了の道筋を導き出せる科学的、技術的根拠はほぼゼロです。問題の根源にある、廃炉完了に必要な「880トンと見積られている燃料デブリ」の取り出しは、震災後スプーン1杯分も進んでおらず、この先の完了に至る技術的見通しも立っていません [5]。処理水放出の理由の一つとして、取り出したデブリの保管場所を確保するためという言い方がされていますが、デブリそのものが取り出せないでいるのです。土地と言うなら周辺にいくらでもあります。

デブリの冷却と流れ込む雨水・地下水で生じる膨大な量の汚染水は、東電の報告によれば減少しているようですが、現在は約100トン/日であり [6]、デブリの取り出しができなければ半永久的に汚染水が発生します。政府と東電は処理水放出完了に30年という数字を挙げていますが、どのような根拠なのでしょうか? 保管するタンクの総量約137万トン [6] を30年、365日で割ると、125トン/日になります。つまり、1日当たり汚染水125トンに相当する海水希釈処理水を放出すれば、30年で全部のタンクが空になる計算ですが、一方で100トン/日のスピードで汚染水が溜まり続けているのです。

ALPS 処理水の海洋放出はバッチ処理ではなく、連続した工程(あるいはフェッド・バッチ [fed-batch] 処理)になります。すなわち、そこに含まれる放射性物質の主体であるトリチウムの影響は、その半減期ではなく常に「フレッシュ」なトリチウムが蓄積されていくという前提で議論する必要があります。トリチウム以外にも様々な核種も含まれていますが(後述)、同様な前提で議論が必要です。もし、処理水放出の海洋生物への影響があるとするなら、この先時間が経てば経つほど、それが現れてくるということになるでしょう。

2. IAEAの報告

今回の海洋放出の判断に至った背景には、国際原子力機関 IAEA による安全性評価が、「お墨付き」として大きく影響していることは論を待ちません [7]。IAEA は、今年7月4日、「福島第一原発における ALPS 処理水の安全性評価についての包括的理解」という報告書を公表しました [8, 9]。

IAEA は、この包括的な評価に基づき、ALPS 処理水の海洋放出に対するアプローチ、および東京電力、原子力規制委員会、日本政府による関連活動は、関連する国際安全基準に合致していると結論付けています。同時に、ALPS 処理水の海洋放出が、放射線の側面に関連して、社会的、政治的、環境的な懸念を引き起こしていることも認識しているとしています。しかしながら、東京電力が現在計画している ALPS 処理水の排出は、人々および環境に対する放射線学的影響という点については無視できると結論付けています。

ただし、上記の結論にかかわらず、いったん放出が開始されれば、技術面と安全面で再検討される必要があると IAEA は強調しています。つまり、タスクフォースによって検討・評価された多くの技術的トピックスについて、ALPS処理水放出の運転中の活動と関連する国際安全基準との間に整合性があるかどうか、さまざまなタイミングで再検討される必要があると念を押しています。

報告書(英文)は長くて読むのが大変ですが、その概要は経産省のウェブサイト [7] にも記されているので参考にすることができます。まず、ALPS 処理水の放出については、人および環境に対し、無視できるほどの放射線影響しかなく、かつ放射線環境影響評価は、食物連鎖や生物濃縮なども考慮しながら、国際基準に適合して実施されているとしています(ただし、食物連鎖と生物濃縮については情報不十分)。

ALPS 処理水中の放射性物質の種類については、十分に保守的でかつ現実的に考慮できるものとしており、日常的に検出されるものとして、7 つの主要核種(134Cs、 137Cs、60Co、125Sb、106Ru、90Sr、129I)とトリチウム、14C、99Tc を挙げています(もちろん東電の分析データでも示されている)。この辺りは、国内メディアの報じ方の影響もあって、「トリチウム以外はすべて除去されている」という国民の誤解があるかもしれません。国際水域への影響については、海洋拡散モデルに基づけば、海洋放出の影響を受けず、越境影響は無視できるとしています。

処理水放出の制御システムやプロセスについては、堅固であって、緊急遮断弁や放射線検出器などが重層的にシステムに組み込まれているとしています。また、規制委員会は日本国内の独立した規制機関として、安全に関する適切な法的・規制の枠組みを制定・実施しており、日本政府と東京電力のモニタリングに関する活動は、国際安全基準に適合していると報告しています。

日本でしばしば誤解されているのは、この IAEA の報告書 [9] は、単に今の日本の取り組みが国際的な基準に合致していて、現時点では安全性に問題はないと言っているだけのことであって、IAEA 自体が処理水放出を支持しているものではないということです。さらに、放出に伴うこれからの影響については別問題であって、再検討が必要であると念を押していることです。

これを象徴的に示しているのが、この報告書の巻頭言にあるグロッシ事務局長の言葉です。それを(翻訳を添えて)直接以下に引用します。IAEAは、日本の処理水放出を推奨も支持もしていないと述べています。

Finally, I would like to emphasise that the release of the treated water stored at Fukushima Daiichi Power Station is a national decision by the Government of Japan and that this report is neither a recommendation nor an endorsement of that policy. However, I hope that all who have an interest in this decision will welcome the IAEA’s independent and transparent review, and I give an assurance, as I said right at the start of this process, that the IAEA will be there before, during and after the discharge of ALPS treated water.

最後に、福島第一原子力発電所に貯蔵されている処理水の放出は、日本政府による国家的決定であって、この報告書がその方針を推奨するものでもなければ、支持するものでもないことを強調しておきたい。しかしながら、この決定に関心を持つすべての人々が、IAEA の独立した透明性のあるレビューを歓迎することを願っている。そして、このプロセスの開始時に申し上げたように、IAEA は ALPS 処理水の放出前、放出中、そして放出後に立ち会うことを保証する。

IAEAは軍事以外で原子力利用を推進する立場の機関であり、日本を含む各国政府から巨額の分担金や拠出金を受け取っているという事情もあり、今回のIAEAの「お墨付き」が中立的な立場から出たかどうかについては、一考の余地があるかもしれません [10]。現時点でのお墨付きを与えながら「支持はしていない」と強調しているところは、逃げと言うか、苦しい言い訳になっている印象もあります。

3. 有機結合型トリチウムと主要核種の動態

トリチウムは、水素(1H)の放射性同位体(3H、半減期=約12.3年)で、弱い放射線(ベータ線)を出します。自然界でのトリチウムの全存在量は 1~1.3×1018 Bq(ベクレル)と推定されていますが、このうち、宇宙線等により地球上で自然発生するトリチウムが年間約 7×1016 Bq 程度、全世界の原子力発電所からの年間放出量が 2×1016 Bqとされています [11]。過去の核実験(1945~1963年)では、膨大な量のトリチウム(1.8~2.4×1020 Bq)が放出されました。

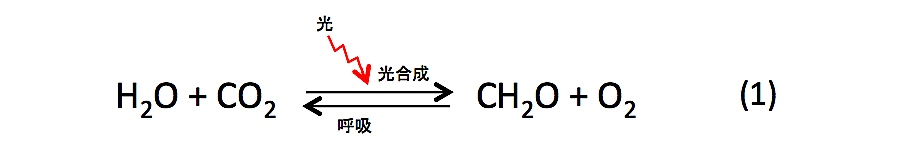

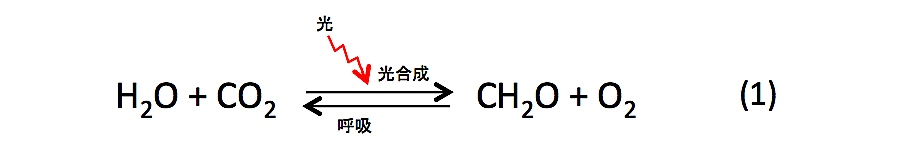

上記のように、物理的に生成するトリチウムは、主にトリチウム水(HTO)の形で存在します。大気中に存在するトリチウムの約99%が HTO の形態であることを考慮すると [12]、蒸気交換、降水、河川流出を通じて海洋に急速に流入し、海洋生態系の一次生産に利用されると予想されます。水は、藍色細菌(シアノバクテリア)や植物の酸素発生型光合成において、二酸化炭素を固定して有機物(炭水化物)をつくるための還元力として使われます(式1)。

ここで、水の代わりに HTO が取り込まれると(取り込みの同位体効果 [ここでは軽水素を優先的に選択する効果] はあるかもしれないが)、生成する炭水化物のみならず、光合成生物細胞内でつくられるすべての有機物がトリチウムで標識されることになります 。このように構造的に有機物の構成成分になったトリチウムを有機結合型トリチウム(OBT)とよんでいます [13]。自然界の一次生産で OBT が生成されると、一次、二次、三次消費者と順に OBT が移行し、食物連鎖上のすべての生物種の体の一部が OBT で構成されることになります。

ここで、水の代わりに HTO が取り込まれると(取り込みの同位体効果 [ここでは軽水素を優先的に選択する効果] はあるかもしれないが)、生成する炭水化物のみならず、光合成生物細胞内でつくられるすべての有機物がトリチウムで標識されることになります 。このように構造的に有機物の構成成分になったトリチウムを有機結合型トリチウム(OBT)とよんでいます [13]。自然界の一次生産で OBT が生成されると、一次、二次、三次消費者と順に OBT が移行し、食物連鎖上のすべての生物種の体の一部が OBT で構成されることになります。

有機物は消費者による酸素呼吸で酸化分解され(式1の逆反応)、最終的に水と二酸化炭素になります(タンパク質の場合はさらにアンモニアを生成)。したがって、OBT は生物体として留まることはあっても、代謝の過程で、あるいはその遺骸の分解過程で HTO になります。それゆえ、HTO は無論のこと、食物連鎖の過程で高度に OBT が生物濃縮(bioconcentration)することは考えにくいとされています。ちなみに、水中から物質が生物に摂取・濃縮され、水中のそれよりも濃度が高くなることを生物濃縮と言います。さらに、あらゆる環境から物質が取り込まれて濃縮されることを生物蓄積(bioaccmulation)と言って区別しています。

このように、トリチウムは、生物地球化学的循環(=生物が関わる地球規模の循環)のなかにある放射性同位元素なので、基本的に生物体が交換プール(exchange pool)として機能する間だけ、生物体に留まると考えられます。生物体内でのトリチウムは、組織水中よりも OBT 中で高い濃度を示すことが報告されていますが、これは生物学的条件では平衡状態に達しないためと考えられます [13]。

ただ、生物の場合、有機物に結合したトリチウムについて決定されている濃縮係数は、従来定義されている生物濃縮係数と同等と見なすべきではなく、したがって、従来の生物濃縮の概念からは除外できるとされています [14]。そして、一次生産(光合成)の反応(式1)で炭素固定が起こる分、単位重量当たりのトリチウムの割合は小さくなりますので、OBTは環境、組織中のトリチウム水よりも濃度が小さくなり、蓄積があったとしても相殺されるかもしれません。

実際には、OBT はトリチウムが酸素や窒素原子と結合した交換型、および炭素原子に結合した非交換型とがあり、前者が環境の HTO と平衡化しやすいのに対し、後者はより持続性が高いとされています [15]。したがって、環境の HTO よりも高い生物体内 OBT濃度は、これらの反応プロセスの平均化したものとして現れていると考えられます。

生物体内での OBT の持続性は、体を構成するキチン、セルロース、アルギン酸などの多糖類、構造タンパク質などのターンオーバーが遅い高分子有機物でより重要になると考えられます。これらは生物体として寿命の間だけ留まるばかりでなく、遺骸になった場合でも分解に時間を要し、デトリタスとなり、堆積物となって長時間滞留する可能性があります。

海水中には溶存態有機物(DOM)が大量に存在しますが、実際に海洋に存在するDOMの90%以上は、細胞由来の生体分子ではなく、同定できない多種多様の有機物で構成されています。さらに、DOM の大部分は,細菌に分解されずに残存する「難分解性DOM」として、数百年から数千年もの寿命を有すると言われています [16]。これらの起源が光合成であって、 OBT で置き換わるとすると、HTO に分解されないまま長期間存在するということになります。

ちなみに、現在の海水中のトリチウム分析では蒸留法を用いていますので、DOMおよび懸濁有機物中のトリチウム(海水中OBT)は無視されます。

経産省資源エネルギー庁は「体内に取り込まれた OBT の多くは40日程度で体外に排出され、一部は排出されるまで1年程度かかる」と述べています [4]。しかし、これは バッチで代謝された場合の話であり、HTO が連続的に放出される状態での海産生物内の OBT 滞留とターンオーバー、それを人が日常的に摂食し続ける場合については、よくわかっていないと考えた方がよいでしょう。

さらに、経産省は「OBT の健康影響を HTO と比較すると2~5倍程度となる」としながらも、その健康影響については無視できるというニュアンスです。「もともと HTO の健康影響は1ベクレルあたり0.000000019で、2~5倍になったとしても、ほかの放射性物質とくらべて特別に健康影響が大きいとはいえない」、「セシウムから受ける健康影響と比較してみると、約300分の1になる」と述べています [4]。

しかし、やや古い文献ですが、原発沿岸の海水中のトリチウム 10 Bq kg−1 に対して、同海域のヒラメで 105 Bq kg−1(乾燥重量)という数字が記録されていますので [17]、OBT と HTO の健康影響については、もう少し幅広い範囲で見る必要があるでしょう。

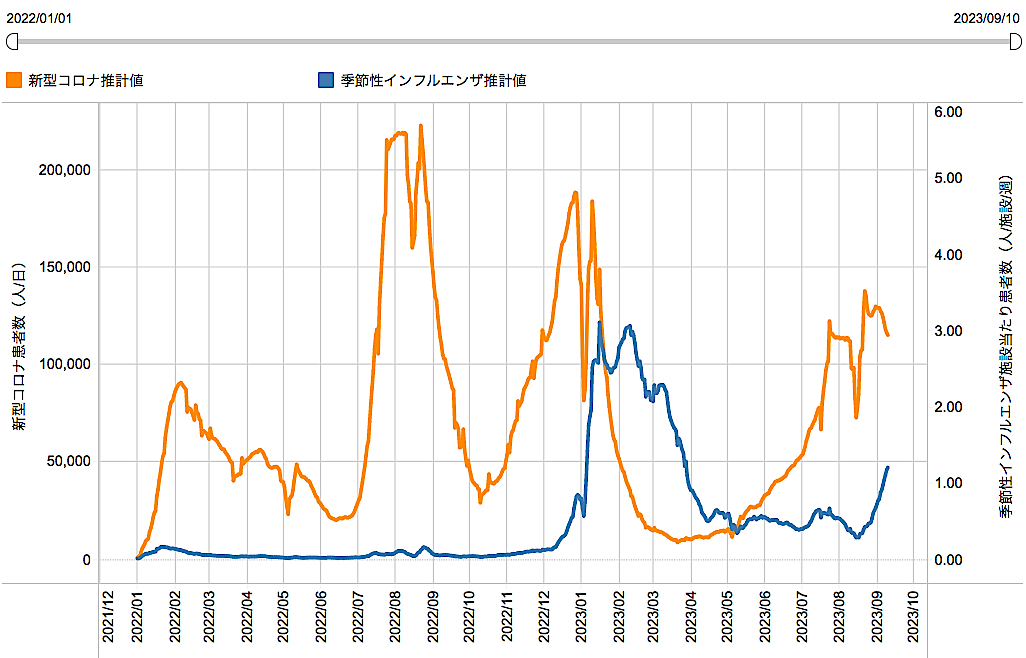

さらに、トリチウムとセシウムの単位当たりの放射線の健康影響を相対的に論じてもあまり意味がなく、いま強調しすぎると、言わば相対的窮乏の誤謬になってしまいます。つまり、本質は机上の相対的な健康影響ではなく、時間経過に伴う総量と実害の問題であって(上記の例で言えば、セシウムの300倍濃度のトリチウムであれば、セシウムと健康影響は同じになってしまう)、自然界のバックグランドに加えて放出されるトリチウムおよび多種多様の核種各々の総量に基づく相加的影響の観点から論じられるべき問題なのです。この点は、COVID-19 の脅威において、致死率や重症化率ばかりが強調されて、犠牲者数などの実害が無視されてきた傾向と似ているかもしれません。

日本は、核燃料デブリ由来の汚染水を処理して、この先数十年連続的に海洋放出するという人類史上例のない実験をやり始めました。この先の結果は、誰にも予測できません。なぜなら、その総量、相加的影響がどのくらいになるのか誰にも予測できないからです。だからこそ、IAEA は、今後の処理水放出について「国際安全基準との間に整合性があるかどうか、さまざまなタイミングで再検討される必要がある」と言っているわけです。

いま言えることは、トリチウムが連続的に放出されることによって、経時的に海洋の有機物と生物体における OBT の割合が増えるだろうということ(体のトリチウム標識レベルが上がっていく可能性)、主要放射性核種の堆積物・生物蓄積が起こるだろうということです。海洋生物への影響は不明です。専門家には、これからしっかりデータをとってもらいたいと思います。

IAEAの報告書 [9] によれば、東京電力は当初、人がトリチウムを摂取することによる線量を推定するために、すべてのトリチウムが HTO の形態であると仮定していたようです。これは東電が、処理水放出と健康影響についていかに甘く、非現実的に捉えていたかの現れだと思われます。

IAEA タスクフォースは、たとえ全線量に対するトリチウムの線量の大きな寄与はないとしても、食品の摂取に関しては OBT も含めることが重要であると助言しています。 さらに、これは多くの利害関係者が関心を持つトピックである可能性が高いことを指摘し、東電に対し、OBT 形成の不確実性と関連する線量についてより適切に説明するよう提言しています。

今日、処理水放出後のヒラメのトリチウム分析結果が発表されていましたが [18]、魚体の水分を対象とする迅速分析なのであまり意味はありません。魚の水分中のトリチウム濃度は生息域の海水中のそれ以上にはなりません。魚の OBT の分析には、試料を凍結真空乾燥した後、燃焼し、燃焼ガス中の水分を回収する必要があり、時間と専門性が求められます。現在の技術では、分析に短くても数週間かかります。

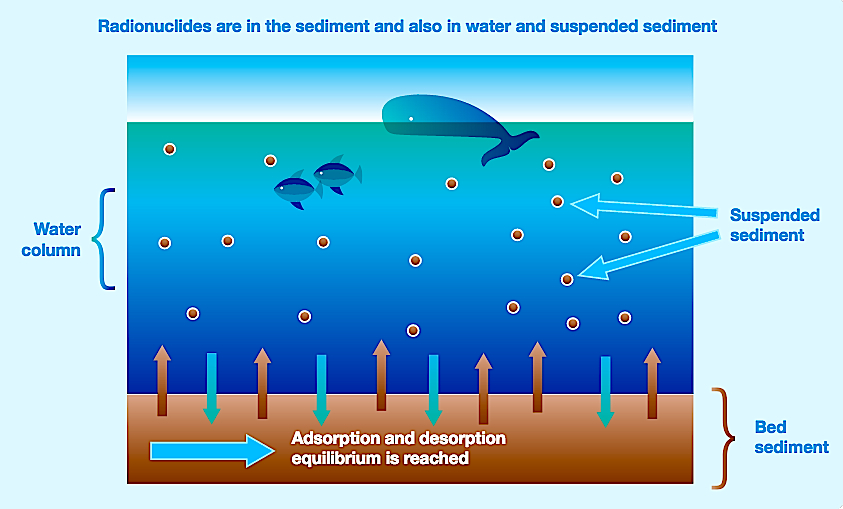

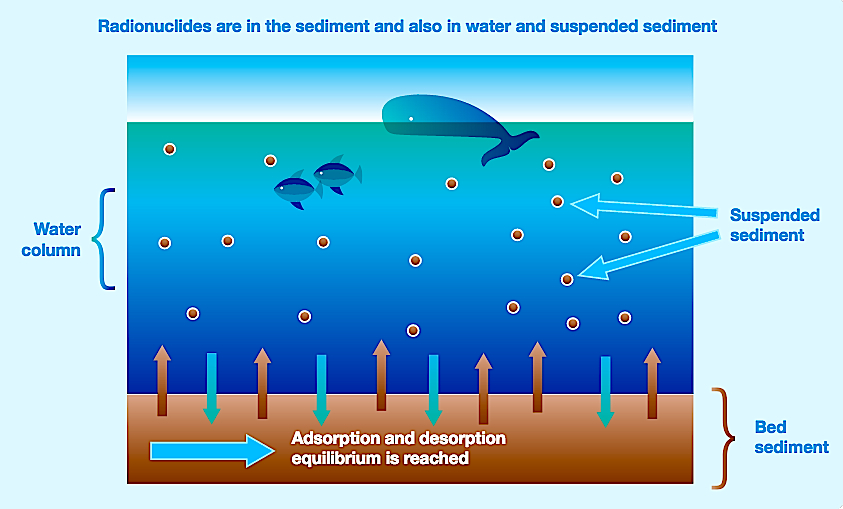

IAEA は、生物地球化学的プロセスにおける OBT の生成には直接言及しておらず、放射性核種の吸着、沈着による滞留を考慮しています。すなわち、放射性核種が継続的に海に放出されると、「浮遊物質に吸収されて海底に沈着することがある」と述べています。これは継続的なプロセスであり、時間の経過とともに海底堆積物に放射性核種が蓄積されます。 このプロセスでは、放射性核種は海水と海底堆積物との間に平衡状態が仮定される時点まで、時間の経過とともに海洋環境に蓄積されますが、この平衡状態に近づく時期は核種によって異なり、放流開始直後に起こる場合もあれば、何年も経ってから起こる場合もあります(図1)。

図1. 海水および堆積物中の放射性核種の動態(文献 [9] からの転載).

図1. 海水および堆積物中の放射性核種の動態(文献 [9] からの転載).

ただし、生物地球化学的循環にない主要放射性核種が生物体内に取り込まれてしまうと、生物濃縮が起こり、食物連鎖を通じて生物拡大(高次消費者ほど蓄積される現象、biomagnification)していく可能性があります。マグロなどの洄游魚に高濃度の水銀が蓄積されるのと同じ理屈です。いずれにしても、OBT のみならず、主要核種の生物濃縮およびそれらの相加的影響に焦点が当てられるべきでしょう。

この面で最も危惧される核種はヨウ素129であると思われます。ALPS処理水のトリチウムを除けば最も多い核種の一つがヨウ素129です。何せ半減期が1570万年と桁違いに長く、これから少なくとも数十年間放出された量がそのまま残ると考えられます。さらに、海藻(特にコンブ)やある種の細菌は、単独で高度にヨウ素を生物濃縮します。海草類は日本人の食卓に直結する水産食品であり、事前の定期的な分析が必要でしょう。

IAEA が言及していない、もう一つの主要核種の動態については、マイクロプラスチックによる吸着と移行・拡散の可能性があります。海洋は膨大な量のマイクロプラスチックで汚染されており、また魚や海水由来の食塩などを通じて私たちはそれを摂食しています。マイクロプラスチックが、放射性物質の移動媒体と機能していることは、すでにいくつかの論文で示されています [19, 20, 21]。

4. OBTに関する先行研究

世界的に、浮遊粒子状物質や堆積物中の OBT に焦点が当たるようになったのは、特に2011年の東日本大震災の後からです。福島第一原発のメルトダウン事故を契機として、研究が増加しました。しかし、それでも現在に至るまで散発的と言えるほどの報告数になっていて、OBT の挙動については不明な部分が多いと言えます。上記でいくつかの関連論文を引用しましたが、ここでさらに、いくかの先行研究を紹介します。

Jean-BaptisteとFourré [22] は、堆積物有機物とトリチウム(T)水との間で2回の平衡化実験を行い、潜在的な有機トリチウム濃度を調べました。その結果、平衡化後に測定されたT/H比は、水中よりも堆積有機物中の方が低く、堆積物中の水素プールの一部(14%から20%)だけがトリチウム水と平衡化したことがわかりました。つまり、水中と比較して堆積物中にトリチウムが蓄積されるという兆候は見られないということです。

しかし、上記の実験は、水–懸濁物の平衡化プロセスにおけるトリチウムの移行を示しただけの結果であり、食物連鎖や時系列での OBT の蓄積の可能性については何ら示唆を与えないことは上述したとおりです。

HTO から OBT へのトリチウム移行については、JaeschkeとBradshaw [23] の研究が示唆的です。トリチウムは速やかに水中に分散し、低エネルギーで放出されるため毒性は低いという仮定から、各国においては現在沿岸域での大量放出が許可されています。原発からのトリチウム水の海洋排出はこの仮定と法律に則ってなされているわけです。しかし、沿岸海域の生物にトリチウムが濃縮あるいは移行する可能性のあることを、この研究は実証しました。

具体的には、緑藻 Dunaliella tertiolecta および藍色細菌 Nodularia spumigena の2種の光合成生物集団を異なる成長段階において HTO(10 MBq L−1)に暴露させ、細胞中のOBTへの変換を追跡しました。その結果、両種は HTO を OBT に変換することが認められましたが、緑藻においては、定常増殖期よりも指数関数増殖期において有意に多くのトリチウム蓄積が見られる一方(藍色細菌の11倍)、藍色細菌では成長段階の影響は検出されませんでした。

その後、トリチウム化した緑藻をイガイ Mytilus edulis に3週間にわたって定期的に給餌したところ、イガイ組織中に有意レベルのトリチウムが検出されました。そして、ほとんどのイガイの組織へのトリチウム取り込みは、トリチウム標識緑藻の給餌数と直線的な関係にあり、平衡化は見られませんでした。トリチウム化緑藻からイガイ組織への OBT の蓄積は、水中濃度が低下した場合でもトリチウムの環境関連移行経路があることを示しており、OBT が難分解性有機汚染物質として作用するという有力主張を支持する結果となりました。

これらの結果に基づいて、JaeschkeとBradshaw [23] は、トリチウム排出に関する現在の法律は、有機形態のトリチウムの性質を十分に考慮していないため、環境中のトリチウムの蓄積と毒性効果を過小評価している可能性があると指摘しました。そして、このような情報が、日常的な海洋放出におけるトリチウムの分布を正確に評価し、環境と人間を適切に保護するために必要であると強調しています。

上記の研究は、環境中のトリチウムの生物動態と影響の指標として、単一の「モデル」種を用いることの欠陥を浮き彫りにしています。そして、トリチウム放出管理に対する生態学的観点から、HTO の放出は、植物プランクトンの光合成増殖と重ならないようにすること(たとえば日没から夜間)が推奨されるかもしれません。

Pearsonら [24] は、放射性物質の毒性は化学種特異性に支配される部分があり、汚染物質の混合による毒性作用は必ずしも相加的ではないとの見解に立脚して、暴露水の化学的性質と、生物学的作用およびトリチウムの組織特異的蓄積との関連付けを行ないました。実験では、海産イガイ Mytilus galloprovincialis を 5 Mbq L−1の HTO および3段階の濃度の亜鉛の混合物に14日間暴露し、軟組織におけるトリチウムと亜鉛の分配、血球における DNA 損傷を調べました。

その結果、使用したすべての亜鉛濃度で、トリチウム誘発 DNA 損傷に対する亜鉛の明確な拮抗作用が認められ、これは DNA 修復酵素における亜鉛の重要性によって説明されると考えられました。

イガイを溶存有機物(DOM)としてのフミン酸と HTO に暴露した場合、最初の3日間はトリチウムと DOM の強い結合が観察され、イガイからトリチウム結合体の分泌が認められました。この結果から、トリチウムの毒性を早期に生物学的に制御するメカニズムがある可能性が示唆されました。結論として、本論文は、環境中の放射性核種に対するリスク評価では、潜在的な混合物の影響を考慮する必要があるとしています。

Eyrolle-Boyerら [25] は、核実験による地球規模の大気降下物によって歴史的に汚染された陸上バイオマス・プールが、水系への OBT の重要な遅延供給源となっており、その結果、OBT が HTO に比べて見かけ上濃縮されていることを示しました。この知見は、原発などの放射性廃棄物による直接的な影響を受けていない地域で観察された1以上の濃度係数(生物相中のトリチウム濃度/水中濃度)を説明するのに役に立つとしています。

Eyrolleら [26] は、フランスのロワール川流域で採取した70年前の堆積物中のトリチウムの遊離型と結合型の両方を分析しました。その結果、堆積貯留層がトリチウムの吸収源であると同時に、それが移動可能であり、生物学的に利用可能なトリチウムの潜在的な遅延供給源であることを実証しました。これは、トリチウムが何十年にもわたって堆積貯留層内に捕捉される可能性があることを直接的に示しており、生物を含む様々な環境区画や構成要素における現在の OBT と HTO の不均衡(1 : 1ではない)の大部分を説明できるとしています。

また彼らは、このようなアプローチが、福島第一原発のような河川および海洋沿岸環境の両方において、事故後に放出されたトリチウムとその起源(流域への大気沈着/液体放出)を推定するためにうまく適用できると述べると同時に、事故後のトリチウム放出管理に関する直接的な懸念を提起するとしています。

上記のように、OBTではHTOよりもトリチウム濃度が高くなる傾向にありますが、これは代謝過程にない物質の生物濃縮とは、区別されるべきものかもしれません。自然界における OBT の分布やトリチウムの生体影響(ラボレベルでの研究が主)に関する研究はほとんどなく、何もわかっていないと言った方がよいでしょう [27]。

HTO や OBT の放射線生物学分野の論文数は増加していますが、自然生態系に関するものは少なく、異なる分類群や種で利用可能なデータの間には格差が存在し、得られた知見は海産二枚貝、魚類、哺乳類(げっ歯類)に大きく偏っています。このような制約の中で、トリチウム被曝に対する分子レベルから行動レベルまでの様々な応答が、初期のライフステージにおいて報告されていますが、潜在的な世代を超えた影響については不明です。

このような状況に鑑み、Ferreiraら [15] は、彼らの総説の中で、「オミックス(omics)」技術の応用がこのような知識のギャップを埋めるのに役立つとしています。より多様な基幹生物種を用いて、複数のストレス因子の暴露下における、バイスタンダー効果、生殖細胞系列効果、世代交代効果、エピジェネティック効果などを解明することで、放射性核種の環境リスク評価を改善できるとしています。さらに、これらは、機械学習(ML)を含む人工知能(AI)や生態系ベースのアプローチと組み合わせることができると述べています。

おわりに

今回の政府と東電による処理水の海洋放出は、いきなりその既成事実化からスタートするというプロセスに問題があったことは否めません(被害を予測し、その防止のための事前外交努力をした気配が見られない)。中国の水産物輸入禁止措置は政治判断ですが、少なくとも「仮に放射能汚染水が安全であれば海洋放出する必要はなく、安全でないならば海洋放出をしてはならない」という合理的主張 [28] に対しては、日本側は合理的に反論できていません。科学的根拠を盾にするなら、合理的に説明されなければいけません。

そして、世論調査では、国民の過半数が処理水の海洋放出に賛成しているようですが、政府やメディアの伝え方もあって、誤解している部分もあるのではないかと思います。ここで再度、事実やなすべきことを列記しておきたいと思います。

●ALPS処理水にはトリチウム(3H)のみならず、7つの主要核種、および14C、99Tc が安定して含まれる

●海洋放出に伴う生態的影響、健康影響については、主要核種の海水中、堆積物、および食物連鎖における動態に基づいて考えられるべきである

●トリチウムの影響は、トリチウム水ではなく、有機物に取り込まれた、あるいは有機物に付着した形態で考慮すべきである

●IAEAは処理水の海洋放出を支持していない

●IAEAは現時点で海洋放出に伴う健康影響は無視できるとしているが、今後は適宜再検討が必要としている

最後に、ALPS処理水は海水で希釈して放出となっていますが、ここにも考慮すべき問題があります。この希釈用海水は港湾内でくみ上げられたものと推定されますが、もし港奥部の1-4号機取水路開渠(高濃度セシウム汚染のクロソイが見つかったところ [29])の影響があるところで取水されているとすれば、セシウム、ストロンチウム90で汚染された海水 [30] で処理水で希釈し、1 km の沖合で放出して海を汚すようなものです(下の追記・訂正参照ください)。

うがった見方をすれば、原発跡のすぐ傍の海で放出してしまうと、トリチウムのバックグランドが高いために、期待するような放出後の海水中トリチウムの検出結果にならないということなのでしょう。ただ、ALPS 処理水を汚染海水で希釈して主要核種を拡散させるようであれば、汚染を広げることになります。

処理水放出に関わる問題の本質は、海水中のトリチウム濃度(HTO濃度)ではなく、内部被曝に関わる海産生物の OBT と主要核種の濃度、環境中の懸濁物や堆積物における放射性物質の量的・質的分布、およびその相加的影響にあります。今後、それらをベースにした生態的安全性、海産物の安全性、および健康影響を評価していく必要があります。

2023.8.30更新(追記)

上記「おわりに」で、「この希釈用海水は港湾内でくみ上げられたものと推定されますが、...」と書きましたが、X(旧ツイッター)上で、「港湾内 5~6 号機前を港湾内の他とは仕切堤で遮断して取水池とし、そこに港湾外から流入した海水をくみ上げているようです」との指摘がありました(https://www.env.go.jp/content/900544122.pdf)。ここに追記・修正しておきます。

引用文献・記事

[1] NHK NEWS WEB: 処理水放出【国内外の動き】投石で中国の日本人学校は警備強化. 2023.8.27. https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230827/k10014175391000.html

[2] 経済産業省: ALPS処理水って何? 本当に安全なの? https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/hairo_osensui/shirou_alps/no1/

[3] 経済産業省資源エネルギー庁: 安全・安心を第一に取り組む、福島の“汚染水”対策②「トリチウム」とはいったい何? 2018.11.22. https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/osensuitaisaku02.html

[4] 経済産業省資源エネルギー庁: 安全・安心を第一に取り組む、福島の“汚染水”対策③トリチウムと「被ばく」を考える. 2018.11.30. https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/osensuitaisaku03.html

[5] 増井のぞみ: 福島第一原発、建屋水没させデブリ取り出す工法 変更繰り返した末、実現性見通せない案 事業難航の象徴. 東京新聞 2022.10.24. https://www.tokyo-np.co.jp/article/209821

[6] 小川慎一: 福島原発の処理水発生量が1日当たり100トンを下回ったことが判明 2022年、事故後初めて. 東京新聞 2023.01.14. https://www.tokyo-np.co.jp/article/225159

[7] 経済産業省: 国際機関によるALPS処理水海洋放出の安全性確認. https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/hairo_osensui/shirou_alps/reports/02/

[8] IAEA: IAEA Reports on Fukushima Daiichi ALPS Treated Water Release. July 4. https://www.iaea.org/newscenter/multimedia/videos/iaea-reports-on-fukushima-daiichi-alps-treated-water-release

[9] IAEA: IAEA comprehensive report on the safety review of the ALPS-treated water at the Fukuchima Daiichi Nuclear Power Station. July 2023. https://www.iaea.org/sites/default/files/iaea_comprehensive_alps_report.pdf

[10] 大杉はるか、西田直晃: 原発処理水の放出にお墨付き…IAEAは本当に「中立」か 日本は巨額の分担金、電力業界も人員派遣. 2023.7.08. https://www.tokyo-np.co.jp/article/261656

[11] 環境省: トリチウムの自然界での存在量. 2021.3.31. https://www.env.go.jp/chemi/rhm/r4kisoshiryo/r4kiso-02-05-18.html

[12] Liger, K. et al.: Overview of the TRANSAT (TRANSversal Actions for Tritium) project. Fusion Eng, Des. 136, 168–172 (2018). https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2018.01.037

[13] Diabaté, S. and Strack, S.: Organically bound tritium. Health Phys. 65, 698-712 (1993). https://journals.lww.com/health-physics/abstract/1993/12000/organically_bound_tritium.8.aspx

[14] Eyrolle, F. et al.: An updated review on tritium in the environment. J. Environ. Radioact. 181, 128–137 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2017.11.001

[15] Ferreira, M. F. et al.: Tritium: Its relevance, sources and impacts on non-human biota. Sci. Total Environ. 876, 162816 (2023). https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162816

[16] 大森裕子: 海洋表層における溶存有機化合物に関する生物地球化学的研究. 地球化学 53, 47–58 (2019). https://www.jstage.jst.go.jp/article/chikyukagaku/53/2/53_47/_pdf

[17] McCubbin, D. et al.: Incorporation of organic tritium (3H) by marine organisms and sediment in the severn estuary/Bristol channel (UK). Mar. Pollut. Bull. 42, 852–863 (2001). https://doi.org/10.1016/S0025-326X(01)00039-X

[18] 読売新聞オンライン: 処理水放出口から4~5キロの海域で採取したヒラメ、トリチウム検出されず…水産庁 . https://www.yomiuri.co.jp/science/20230828-OYT1T50234/

[19] Ioannidis, I. et al.: Microplastics as radionuclide (U-232) carriers. J. Mol. Liquids 351, 118641. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.118641

[20] Rout, S. et al.: Microplastics as vectors of radioiodine in the marine environment: A study on sorption and interaction mechanism. Environ. Pollut. 307, 119432 (2022). https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.119432

[21] El Zrelli, R. et al.: PET plastics as a Trojan horse for radionuclides.

J. Hazard. Mater. 441, 129886 (2023). https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.129886

[22] Jean-Baptiste, P. and Fourré:, E. The distribution of tritium between water and suspended matter in a laboratory experiment exposing sediment to tritiated water. J. Environ. Radioact. 116, 193-196 (2013). https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2012.11.004

[23] Jaeschke, B. C. and Bradshaw, C.: Bioaccumulation of tritiated water in phytoplankton and trophic transfer of organically bound tritium to the blue mussel, Mytilus edulis. J. Environ. Radioact. 115, 28-33 (2013). https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2012.07.008

[24] Pearson, H. B. C. et al.: Mixtures of tritiated water, zinc and dissolved organic carbon: Assessing interactive bioaccumulation and genotoxic effects in marine mussels, Mytilus galloprovincialis. J. Environ. Radioact. 187, 133-143 (2013). https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2017.12.018

[26] Eyrolle, F. et al.: Evidence for tritium persistence as organically bound forms in river sediments since the past nuclear weapon tests. Sci. Rep. 9, 11487 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-47821-1

[27] Mousseau, T. and Todd, S. A.: Biological consequences of exposure to radioactive hydrogen (tritium): A comprehensive survey of the literature. SSRN posted April 17, 2023. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4416674

[28] CRI online(日本語): 外交部 放射能汚染水が安全ならば海洋放出する必要なし. 2023.08.24. https://japanese.cri.cn/2023/08/24/ARTILe50cu7k0FHIxIy02nMt230824.shtml

[29] 経済産業省・農林水産省: 福島第一原子力発電所港湾内で見つかったセシウム濃度の高い魚について. 2023.6.16. https://www.hk.emb-japan.go.jp/files/100518052.pdf

[30] 東京電力ホールディングス株式会社: 福島第一原子力発電所港湾内・周辺海域の海水モニタリング状況. 2023.6.08. https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/578266.pdf

引用したブログ記事

2018年3月11日 食の安全と安心

カテゴリー:その他の環境問題

カテゴリー:社会・政治・時事問題

この研究報告の結論は「

この研究報告の結論は「

ここで、水の代わりに HTO が取り込まれると(取り込みの

ここで、水の代わりに HTO が取り込まれると(取り込みの