カテゴリー:感染症とCOVID-19 (2023年)

はじめに

COVID-19 パンデミックは、この病気と原因ウイルスに関する研究を加速化し、日進月歩の新規情報が専門家のみならず、一般人にも素早く届く環境をつくり出しました。有名学術誌上の論文のオープンアクセス化やプレプリントサーバーへの査読前原稿の投稿の激増が、COVID-19 情報の更新と議論に拍車をかけたのは間違いないところでしょう。

一方で、玉石混合の一次情報の上に、ソーシャルメディアやマスコミによるバイアスのかかった二次、三次情報が加わって、明らかに誤情報と思われるものが多く飛び交うようになったのもコロナ禍の特徴です。特にワクチン、治療法、マスクに関する COVID-19 の誤った情報が、様々な専門分野の医師によって発信され、フォロワーによって拡散されるという現象も起こっています。

これらの誤情報の罪なところは、たとえば反コロナ、反ワクチン、反マスクという風潮を、特に SNS 上の in-group でつくりだし、高速で拡散させ、その誤情報も信じた人々を健康障害のリスク(場合によっては命の危険性)に曝してしまうことです。このように、コロナ禍でのいわゆるインフォデミックは世界で大きな問題となっています。

日本では、特に PCR 検査などに関して独自の誤謬やデマ情報が拡散する事態となり、現在に至るまでの様々な感染対策にまで深い影を落としています。ワクチンやマスクに関しても世界におけるデマ拡散と同様な傾向があります。

今回、米マサチューセッツ大学公衆衛生健康科学部の研究チーム(Suleら)は、医師によって COVID-19 に関する誤情報がSNS上でどのように発信されたかを分析した論文を発表しました [1](下図)。Sule 論文は、全米の様々な専門分野の医師が、大規模なソーシャルメディアやその他のオンライン・プラットフォーム上で、ワクチン、治療法、マスクに関する COVID-19 の誤った情報を広めており、その多くがフォロワー数に基づいて広い範囲に拡散していたとしています。

ここで、Sule 論文を紹介するとともに、日本の医師たちによって発信された誤情報についても振り返ってみたいと思います。

1. Sule 論文の概要

この論文によれば、2023 年 1 月 18 日現在で確認されている COVID-19 関連の死亡者数 100,000 人以上のうち、約 3分の1は、公衆衛生上の勧告に従っていれば予防可能であったと考えられています。したがって、社会的信頼性が高い医師が、ソーシャルメディアやその他のインターネット上のプラットフォームで COVID-19 に関する誤った情報を広める行為は、専門的、公衆衛生的、倫理的な大きな懸念があるとしています。

本研究では、ワクチンが利用可能になった後に米国在住の医師が広めた COVID-19 の誤報の種類、利用されたオンラインプラットフォーム、誤報を広めた医師の特徴を明らかにすることを目的として、誤情報の分析を行ないました。

誤情報の定義は、COVID-19 感染の予防と治療に関する米国疾病対策予防センター(CDC)のガイドラインを用いて行ないました。対象メディアとして、使用頻度の高いソーシャルメディアプラットフォーム(Twitter、Facebook、Instagram、Parler、YouTube)およびニュースソース(The New York Times、National Public Radio)の構造解析を行いました。さらに 4 つの主要プラットフォームにおける各医師のフォロワー数を抽出して伝達範囲を推定し、メッセージの質的内容を分析しました。

研究チームは、2021 年 1 月から 2022 年 12 月の間に米国在住の医師によって発信された COVID-19 の誤情報、および発信源である医師の免許取得州と専門医を特定しました。その結果、COVID-19に関する誤報を広めたのは、国内の全地域にまたがる 28 の異なる専門分野の 52 人の医師でした。

一般的な誤情報のカテゴリーには、ワクチン、投薬、マスク、その他(すなわち陰謀論)が含まれていました。42 人(80.8%)の医師がワクチンの誤情報を投稿し、40 人(76.9%)が1つ以上のカテゴリーで情報を広め、20人(38.5%)が 5 つ以上のプラットフォームに誤情報を投稿していました。

特定された主なテーマは、(1) ワクチンの安全性と有効性に異議を唱えるもの、(2) 科学的根拠および/または米国食品医薬品局(FDA)の承認がない医療を宣伝するもの、(3)マスク着用の有効性に異議を唱えるもの、(4) その他(根拠のない主張、たとえばウイルス由来、政府の嘘、その他の陰謀論)でした。

この研究では、COVID-19 の誤った情報をソーシャルメディア上で広めた、様々なサブスペシャリティを代表する全米の医師の主張について、広範で不正確であり、潜在的有害であると示唆しています。その上で、医師による誤った情報の伝播に関連する潜在的な害の程度、これらの行動の動機、誤った情報の伝播に対する説明責任を改善するための法的および専門的手段を考えるために、さらなる研究が必要であると述べています。

Sule 論文によれば、米国医師会などの全国的な医師団体は、COVID-19 の誤報を広めた医師に対する懲戒処分を求めているようです。しかし、医師が患者との面会以外でCOVID-19の誤報を広めるのを阻止するのは困難であるとしています。また、免許委員会がインターネットを監視するためのリソースを確保できないことや、誤った情報を広めた医師を懲戒する権限を医師会が持つことに対して、州政府当局が異議を唱えることなどが、行動を制限しているのかもしれない、と述べています。

科学的証拠は、実践やガイドラインに情報を提供するために蓄積された研究に依存し、その証拠はその時点で入手可能な最も質の高い研究に依存します。しかし、時として論文に証拠としてあげられた事実自体が間違っている場合もあります。Sule 論文では、この例として、最近のコクラン・レビューを挙げています。すなわち、このレビューが「マスク着用が呼吸器系ウイルス感染を減少させないことを決定的に示した」と誤解され、マスクは「効果がない」とする主張を裏付けるために使用されました。

論文では、政府当局による誤謬の例も挙げられています。連邦捜査局とエネルギー省は、COVID-19 ウイルスは実験室からの漏えいの結果であるという説を議会に提出しました。しかし、科学的証拠と国家情報長官室からの最新の報告書は、実験室からの漏えいを示す証拠がないことを示し、ウイルスの起源は人獣共通であることを支持しているとされました。こうした従来の理解に対する最近の挑戦は、結論が導き出されるプロセスの透明性と再現性の重要性を浮き彫りにしていると Sule 論文は述べています。

論文で強調されていることは、COVID-19ガイドラインの科学的根拠の状況は、パンデミックの経過とともに急速に進化しており、本研究はその時期の断面を表しているにすぎないということです。したがって、Sule 論文での見解も時間が経てば、変わりえることもあるということです。たとえば、ワクチンの有効期間など、予防や治療法に関する現在の科学的証拠は、研究調査期間中の証拠のとは異なる可能性があると述べています。

以下、この論文で取り上げられているワクチン、投薬、マスク、その他の誤情報について、日本の医師による誤情報、誤謬についても含めて見ていきましょう。

2. ワクチンに関する誤報

誤報として最も多いものの一つが COVID-19 ワクチンに関するものであり、COVID-19 のまん延防止に効果がないという「誤った」情報が医師たちによって流布されました。これは世界的な傾向であり、日本でもこの手の誤情報が飛び交いました(いまなお多いです)。

Sule 論文で指摘していますが、この場合の一般的な手法は、ワクチン接種者と未接種者別に陽性症例率を数え、陽性症例のほとんどがワクチン接種者であると主張するやり方です。論文では、この主張は技術的には正しいが、ワクチン接種者の方がはるかに多く、ワクチン接種の人が感染している割合の方がはるかに高いため、誤解を招きやすいとしています。

論文では触れていませんが、正確には、COVID-19ワクチンは、発症予防効果や重症化・死亡リスクを下げる効果があるものであり、感染の予防効果は弱いと解釈すべきでしょう。ウイルスの免疫逃避能力獲得とともに、ブレイクスルー感染が次々と起こっているからです。

Sule 論文では、ワクチンに関する誤情報として多かったのが、COVID-19ワクチンが有害であるという主張だと述べています。科学的根拠のない主張として、ワクチンが不妊症、免疫系への回復不能な損傷、子どもの慢性疾患発症リスクの増加、がんと死亡リスクの上昇を引き起こすというものを挙げています。

論文でも言及されているように、米 CDC は、COVID ワクチンによる死亡はきわめてまれであることを報告しています(2023年1月現在、米国で6億回以上接種されたのに死亡者はたったの9人)。そして、使用頻度がはるかに低いジョンソン・エンド・ジョンソン社のCOVID-19ワクチンだけが原因であることを確認しているとしています。

しかし、mRNAワクチンの接種後死亡が多いことは周知の事実であり、日本ではこれまで約 2000 件の死亡例が報告されています。そのうち、ワクチン接種との因果関係が否定できないとされたものは2件です。上記の CDC の報告は、接種との因果関係が認められたものに限られており、接種後死亡であればはるかに大きい数字になると思われます。CDC は、ワクチン推進とワクチン中心の感染対策の立場であることを考慮しなければなりません。

これも論文では出てきませんが、ワクチン接種の副作用として明確に認められているものに、心筋炎があります。この症例はきわめてまれとされていますが、次々と出てくる研究報告は、実際には発症していないだけで、ミクロな心筋細胞への影響があるのでは?と想像させるものです(→mRNAワクチンは接種者全員の心臓を傷つける? )。

3. 投薬に関する誤報

COVID パンデミック下で、最も顕著に宣伝された 2 つの薬剤が、イベルメクチンとヒドロキシクロロキンです。Sule 論文は、これらはランダム化臨床試験において COVID-19 感染症の治療に効果がないことが判明していると、文献を挙げて指摘しています。

論文でも述べられているように、未検査の薬で患者の治療がうまくいったという個人の逸話的な経験は、安全性と有効性の主張を裏付けるためによく使われてきました。たとえば、未検査の薬を投与される前は患者の状態は改善しなかったが、治療を開始したら患者は回復した、というようなものです。多くの医師が、イベルメクチンが死亡率と入院を減少させ、回復とウイルス除去までの時間を増加させたと主張する記事へのリンクや、多くのスクリーンショットを投稿しました。

Sule 論文では、イベルメクチンに関する査読付き論文も見られるが質の高い生物医学雑誌に掲載されたものはないこと、FDA は COVID-19 の治療にこれらの薬剤を使用することを承認していないこと、引用された論文のうち少なくとも 1つはデータの誤った解釈により撤回されていることなど、指摘しています。この論文撤回については、本ブログでも取り上げてきました(→イベルメクチンを巡るCOVID-19医薬品研究の課題)。

しかし、イベルメクチンはメーカーにとっては儲からない既存薬です。ワクチン戦略は国策として進められてきましたし、多くの研究者が研究資金面でワクチンメーカーとつながりがあります。これらを考えると、少なくともワクチン推進派によるイベルメクチンによる攻撃はちょっと異常ではないか?と、個人的には強い違和感をもちます。

加えて、mRNA ワクチンを否定的に捉える、あるいは既存の治療薬に関する論文は、たとえその内容が事実であったとしても、著名な学術誌には掲載却下されやすいという状況も考えておかなければ行けません。

4. マスクの有効性への異論

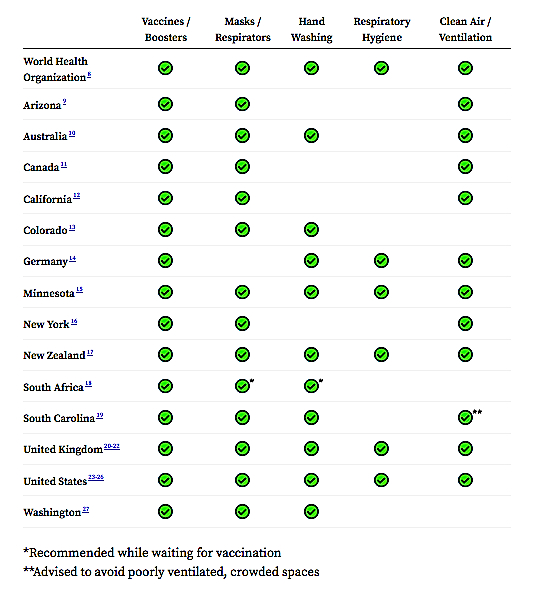

マスクの効果に関するデマ情報もきわめて多いです。私は、パンデミック当初から、マスクに効果なし、意味がないと主張していた医者や大学教授を何人か覚えています(→新型コロナウイルスの感染様式とマスクの効果)。Sule 論文では、マスクの有効性に関する誤った情報を広めた医師の多くは、マスクを否定的に描いていたと述べています。主張の中心は効果がないこと、有害であること、あるいはその両方です。一例としてコクラン・レビューが挙げられています。

上述したように、コクラン・レビューは「マスク効果なし」の証拠を提示したとして、広く引用されました。このレビューで検討された研究情報のほとんどは、パンデミック以前に行われた研究に基づくものでしたが、マスクは呼吸器系ウイルス感染の拡大を防ぐことはできないと明確に結論づけられたと、レビューの著者らは主張しました。さらに、マスク着用が義務化されている地域で感染者が増加しているというデータに基づいて、義務化は感染拡大を遅らせる効果はなかったと、著者らは述べました。

しかし、これらの解釈が誤りであったことは、当のコクランの編集委員会からも指摘されました。このあたりの経緯についえは、先のブログ記事(→「マスク効果なし」としたコクラン・レビューの誤り)でも紹介したとおりです。

Sule 論文は、マスク着用がもたらす影響として、「医学的影響、社会的影響、発育への影響などが指摘されたが、いずれも根拠はなかった」と述べています。医学的影響として主張されたのは、マスクを着用することで酸素が制限され、二酸化炭素の吸入量が増加したり、マスク着用者が細菌を吸い込んでしまうというものでした。これらの医学的悪影響については、これまで報告がありません。

社会的影響や発育への影響については、多くの医師が、子どもへの悪影響と学校でのマスク着用義務に焦点を当て、マスクは社会性の発達を妨げると主張し、子どもたちにマスク着用を義務づけることは一種の児童虐待であると主張しました。Sule 論文はこれらについては証拠がないと断じています。日本でも社会発達阻害に関する同様な主張がありますが、憶測の域を出ておらず、証拠はありません(→コロナ流行が及ぼした子どもの心への影響ーマスクの影響は?)。

そもそも、マスク着用による子どもの社会的発達への影響を検証したり、証拠を得ることは、きわめて難しい試みであり、ランダム化比較試験を実施することも容易ではありません。マスクによる感染対策を否定するために、想像で社会的発達への阻害を持ち出すようなことであれば、反って感染症による子どもの命と健康のリスクを高めるようなもので、無責任と言えるでしょう。

5. 陰謀論

この誤報カテゴリーには、国内外の政府や製薬会社に関連する、いわゆる陰謀論が含まれています。Sule 論文では、政府に関する説には次のようなものを挙げています。

(1) COVID-19 の大流行は政府高官によって計画された、いわゆる「プランデミック」である

(2) 政府および公衆衛生当局が、ヒドロキシクロロキンの有効性など COVID-19 に関する重要な情報を国民に隠し、ウイルスをより深刻に見せるために統計を改ざんし、政府のメッセージに異議を唱える情報を検閲した

(3) SARS-CoV-2 は中国の研究所から漏出して広がったもの、あるいは人為的改変ウイルスである

上記の (2) は、製薬会社のビジネス戦略に関連する説です。イベルメクチンやヒドロキシクロロキンは安価で入手しやすい既存薬であったため、製薬会社がこれらの使用を思いとどまらせる役割を果たしたというものや、製薬会社はより斬新で高価な治療法の普及によって利益を得たというものなどです。さもありそうな話ではありますが、真相は闇の中です。

上記の (3) は、Sule論文では述べられているように、米エネルギー省や FBI、共和党などが真相解明を提言していることでもあり、単なる「陰謀論」レベルの話ではなくなっています。このウイルスが出現した当時のことやウイルスの性質を考えると、確かに疑わしいことがたくさんあります(→新型コロナの起源に関して改めて論文を読み、戦慄に震える)。

しかし、第一線で活躍中の研究者や専門家は、概ねこのウイルス漏出説・人工ウイルス説に否定的です。生物学的にそれは否定できるという主張があります [2]。とはいえ、現役の人たちにとっては、この陰謀論を後押しする主張をすることは、研究者生命を失いかねないことであり、むしろ当然のことでしょう。

6. 日本独自の誤情報

日本独自に広まった、あるいは特に多い誤情報の一つとして、「PCR 検査の精度は低い」、「検査拡大は医療崩壊させる」という、PCR 検査抑制論に関するものがあります。不幸なことに、厚生労働省、政府系専門家会議、関連学会、医療クラスターの医師などがスクラムを組んで、この手の誤情報を拡散してきました。世界広しと言えども、この PCR 検査に関する誤謬と言うか、詭弁と言うか、誤情報発信は珍しいです。

詳細については過去のブログ記事でも何度も述べてきましたが(例:→PCR検査をめぐる混乱、再びPCR検査の精度と「感度70%」論の解釈 )、上述したように、日本の誤情報発信は個人に留まらず、組織的であることに特徴があります。たとえば、県医師会なども堂々とホームページ上で述べていました(→PCR検査の精度と意義ー神奈川県医師会の見解 )。

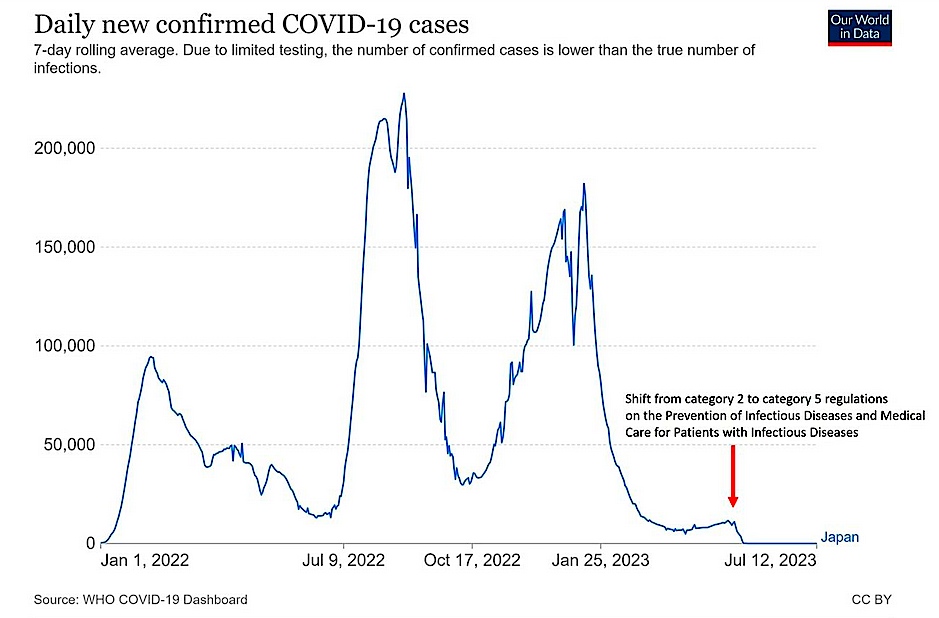

パンデミックが進行するにつれて、検査が間に合わなくなり、手軽な迅速抗原検査(RAT)が多用されるようになりました。いまは、PCR 検査をすることも少なくなり、自宅でも病院でも RAT で診断というのがほとんどです。RAT は PCR に比べると精度が低いですが、はるかに多用されています。しかし、あれだけ PCR の精度について揶揄していた人たちは RAT の精度についてはダンマリです。「PCR 検査の精度は低い」、「検査拡大は医療崩壊させる」というのが、いかに詭弁であったかということがよくわかります。

厚労省や専門家が発信していた誤情報と言うか詭弁の一つとしてはマイクロ飛沫感染があります。COVID-19 は空気感染で伝播・まん延していくことは当初から指摘されており、それが世界的な常識になった後でも、厚労省は長らくそれを認めませんでした。代わりに出てきたのが、マイクロ飛沫感染という世界でも使われていない奇妙な言葉です(→新型コロナの主要感染様式は空気感染である)。専門家が、テレビなどで、この言葉を使ってCOVID-19 の伝播を説明していたのを何度も耳にしました。

PCR 検査抑制とともに空気感染に関するリスクコミュニケーションを適切に行なわなかった権威筋の不作為は、コロナ被害を余計に拡大してしまったと言えるでしょう。これは、今年になってからの厚労省や文科省の脱マスク推進にも言えることです。まさに、Sule 論文が指摘した COVID-19 に関する誤った情報を広める行為は、専門的、公衆衛生的、倫理的な問題があるということを、日本は権威側がやっているわけです。

さらに、日本の医師が盛んに唱える誤情報とも言えるものとして免疫負債があります(→免疫負債?)。このところの様々な感染症の増加を「コロナ禍で感染対策が進み、感染症に罹らず、免疫が低下した結果」ということで説明するものです。元々はフランスの医師が提唱した仮説ですが、提唱論文では何ら科学的根拠は示されていません。したがって、海外では、この説に対してはほとんど懐疑的であるか、他の現象で説明できるという立場の専門家が多いです。

一方、日本の医師たちはこぞってこの仮説に飛びつき、テレビやその他のメディア上で、不確定なことをあたかも当然のように主張しています。代替的説明をする人はほとんどいません。

おわりに

米国の場合は、主にプライマリー・ケアの一部の医師が、COVID-19 に関して誤情報を発信していたという特徴があります。一方、日本の場合は、官庁や大学、研究機関の医師までもが誤謬や誤報(場合によってはプロパガンダ)を繰り返してきたということは注視すべきでしょう。そこから、PCR検査抑制論、マイクロ飛沫感染論、免疫負債論など、世界ではあまり見られない誤情報が生まれているわけです。

もちろん、個人的に信頼している医師や医学系研究者はたくさんいますが、日本全体を覆っている権威側からの誤情報やプロパガンダを見ていると、日本の医学教育に根本的に問題があるのではないかと思えてきます。PCR検査、マイクロ飛沫感染、免疫負債に関する誤情報(あるいは不確定情報)は、あまりにも科学的に幼稚で低レベルであるからです。

引用文献

[1] Sule, S. et al. Communication of COVID-19 misinformation on social media by physicians in the US. JAMA Netw. Open. 6, e2328928 (20223).. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2808358

[2] Alwine, J. C. et al.: A critical analysis of the evidence for the SARS-CoV-2 origin hypotheses. mBio 14, e0058323 (2023). https://doi.org/10.1128/jvi.00365-23

引用したブログ記事

2023年7月16日 コロナ流行が及ぼした子どもの心への影響ーマスクの影響は?

2023年3月12日 「マスク効果なし」としたコクラン・レビューの誤り

2022年10月29日 mRNAワクチンは接種者全員の心臓を傷つける?

2021年8月27日 新型コロナの主要感染様式は空気感染である

2021年8月5日 新型コロナの起源に関して改めて論文を読み、戦慄に震える

2021年8月4日 イベルメクチンを巡るCOVID-19医薬品研究の課題

2021年5月19日 再びPCR検査の精度と「感度70%」論の解釈

2020年6月20日 PCR検査の精度と意義ー神奈川県医師会の見解

2020年3月24日 PCR検査をめぐる混乱

2020年3月18日 新型コロナウイルスの感染様式とマスクの効果

カテゴリー:感染症とCOVID-19 (2023年)

本来、マスク着用は感染・伝播防止という公衆衛生上の手段であって、

本来、マスク着用は感染・伝播防止という公衆衛生上の手段であって、